|

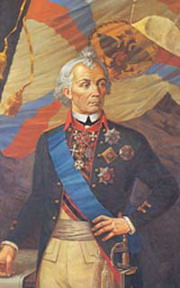

Александр Васильевич Суворов

Генералиссимус (1730 - 1800). А.Суворов - самая знаменитая фигура в российской военной истории. Подсчитано, что он дал более 60 сражений и боев и все их выиграл. Последователь и ученик П.Румянцева, он воспитал плеяду полководцев, среди которых были М.Кутузов, П.Багратион, М.Платов, М.Милорадович. На идеях Суворова были воспитаны Д.Милютин, М.Драгомиров, М.Скобелев, А.Брусилов и другие известные русские военные деятели. Само имя Суворова навсегда стало символом доблести и славы российского оружия.

Александр Суворов был сыном генерал-аншефа Василия Ивановича Суворова, кавалера ордена святого Александра Невского, 13-ти лет Александр был зачислен солдатом в лейб-гвардии Семеновский полк, учился в Сухопутном кадетском корпусе, но его жажду познания более всего удовлетворял отец. Одаренный юноша жадно впитывал знания по военной истории, инженерному и артиллерийскому делу, закалял свой слабый от природы организм. Медленно возвышался Суворов, примерной службой добиваясь новых чинов. Служил на младших командирских должностях, только в 1754 г. стал офицером и направлен в Ингерманландский пехотный полк.

Свой первый боевой опыт Суворов получил в Семилетней войне 1756 - 1763 гг., участвовал в Цорндорфской битве (1758 г.), в знаменитом сражении под Кунерсдорфом (1759 г.) и, когда главнокомандующий Салтыков после успеха в сражении решил отойти назад, сказал: Я бы прямо пошел к Берлину . В составе отряда Тотлебена в 1760 г. был в числе покорителей Берлина, под началом П.Румянцева участвовал в покорении крепости Кольберг.

В 1762 г. Александр Суворов был произведен в полковники и назначен командиром Астраханского пехотного полка в Новой Ладоге, с 1763 г. - командир Суздальского пехотного полка, за 6 лет руководства этим полком выработал свою систему воспитания и обучения войск, основанную на напряженной боевой подготовке, уважительном отношении к солдату и девизе: Глазомер, быстрота, натиск . Уже в это время проявлял свою особую индивидуальность, сочетая ум с чудачеством, строгость боевого командира с тесным общением с подчиненными, неприхотливость в быту с высокой образованностью.

В 1768 - 1772 гг. во главе Суздальского полка, затем бригады действовал в Польше против конфедератов. Вступив на территорию Польши, Суворов видел свою задачу в том, чтобы способствовать прекращению мятежа против законного короля Речи Посполитой и, следовательно, утверждению мира на польской земле. Он считая поляков братьями россиян и строжайшим образом следил за соблюдением уважения к местным жителям. Своими действиями он обеспечил спокойствие на значительной территории Польши. В период борьбы с конфедератами Суворов получил чин генерал-майора и свой первый боевой орден - святого Георгия, и не 4-й степени, как полагалось по статусу, а сразу 3-й.

По возвращении в Россию он рвался на войну с Турцией, но был командирован Екатериной II на русско-шведскую границу в Финляндии для изучения там военно-политической ситуации и состояния обороны. В 1773 г., наконец, был назначен в 1-ю армию П.Румянцева, действовавшую на Дунае. В мае - июне с отрядом проводил боевые рейды, в одном из них вопреки запрету командующего атаковал и взял Туртукай. Румянцев хотел наказать молодого генерала за своенравие, но Екатерина II написала ему: Победителей не судят - и наградила Суворова орденом святого Георгия 2-й степени.

В сентябре 1773 г. Суворов руководил обороной Гирсово и отбросил турецкие войска от города. В июне 1774 г. вместе с генералом М.Каменским он нанес поражение при Козлудже 40-тысячному турецкому корпусу; два генерала сражались тут согласованно, хотя не любили друг друга. 10 июля Кючук-Кайнарджийский мир закрепил успехи русской армии в войне. По этому случаю Александр Васильевич был награжден золотой шпагой, украшенной бриллиантами.

В августе 1774 г. по приказу Екатерины Суворов был направлен участвовать в подавлении бунта Пугачева, но главные силы восставших оказались разбиты войсками генерал-аншефа П.Панина до его прибытия, ему пришлось лишь сопровождать плененного Пугачева в Симбирск, где он сдал его Панину.

В 1774 - 1786 гг. Суворов командовал дивизиями и корпусами на юге России, способствуя там деятельности графа Потемкина по военному укреплению приобретенных территорий. Руководил сооружением Кубанской укрепленной линии и усилением обороны Крыма, в 1778 г. предотвратил высадку турецкого десанта в Ахтиярской (Одесской) бухте. Награжден орденами святого Александра Невского (1779 г.), святого Владимира 1-й степени (1783 г.), с 1786 г. - генерал-аншеф.

В войну с Турцией 1787 - 1791 гг., явившую всем его полководческий гений, Суворов вступил в возрасте 56 лет - почти преклонном. Но, сохраняя военный азарт и отвагу, он прибавил к ним возраставшую мудрость военачальника. В начале войны Александр Васильевич командовал 30-тысячным корпусом, оборонявшим побережье в районе Херсон - Кинбурн. Ему удалось разгромить крупный десант турецкого флота на Кинбурнской косе и расстроить первоначальный военный план противника. Потемкин, ходатайствуя перед Екатериной о награждении героя Кинбурна высшим орденом - святого Андрея Первозванного, писал ей: Суворов на шестидесятом году служит с такой горячностью, как двадцатипятилетний . Он сравнивал его с другими генералами: И сколько таких, в коих нет ни веры, ни верности! И сколько таких, в коих ни службы, ни храбрости. Награждение орденом достойного - ордену честь. Я начинаю с себя - отдайте ему мой... Награждение состоялось.

В 1788 г. в составе Екатеринославской армии Потемкина Суворов участвовал в осаде Очакова. Взятие Очакова затягивалось, и, иронизируя по поводу осады Трои , Александр Васильевич сетовал на медлительность командующего, имел с ним объяснения. В одной из вылазок против города - Суворов был ранен и на несколько месяцев выбыл из строя. В 1789 г. он вернулся на театр войны, где Потемкин командовал уже объединенной армией, и возглавил корпус в войсках Н.Репнина, действовавших в Молдавии и Бессарабии. 21 июля при участии союзников, австрийцев, он нанес сокрушительное поражение турецкому корпусу Осман-паши при Фокшанах. 11 сентября на реке Рымник во главе русско-австрийских войск наголову разгромил по частям турецкую армию, вчетверо превосходившую войска Суворова по численности. Русско-австрийские войска здесь наступали двумя колоннами, первую вел русский генерал-аншеф, вторую - австрийский принц Кобург. Александр Васильевич требовал от войск: Построясь ордером баталии, вмиг перешед Рымну, идти храбро, атаковать всех встречающихся варваров лагери. Один за другим. До конца... Поспешность, терпение, строй, храбрость, сильная дальняя погоня . За победу при Рымнике Суворов был удостоен ордена святого Георгия 1-й степени и титула графа Рымникского. Во всех своих дальнейших боевых походах он будет носить шейный крест белой эмали - любимый им рымникский Георгий.

В ноябре 1790 г. Суворов получил от Потемкина ордер: Измаил остается гнездом неприятеля, и хотя сообщение прервано через флотилию, все равно он вяжет руки для предприятий дальнейших. Моя надежда на Бога и вашу храбрость. Поспеши, мой милостивейший друг! Прибыв под Измаил, имевший 35-тысячный гарнизон и укрепления, сделанные французскими инженерами, Суворов в две недели управился с подготовкой к штурму, и 11 декабря эта грозная турецкая крепость пала, не устояв перед героизмом русских солдат и офицеров. Веря в доблесть генерал-майора М.Кутузова, Суворов назначил его еще до взятия крепости комендантом Измаила. Штурм Измаила, принесший Суворову известность далеко за пределами России, явился выдающимся образцом ускоренной атаки крепости, комбинированных действий сухопутных войск и речной флотилии. В честь этого подвига полководца по распоряжению Екатерины была выбита золотая именная медаль с профилем Суворова, кроме того, он удостоен почетного звания подполковника лейб-гвардии Преображенского полка. До сих пор историки спорят, почему Суворов не получил за Измаил фельдмаршальский чин, большинство считают; что Потемкин не захотел поднимать своего лучшего генерала до высот главного героя войны, оставив эту честь за собой. Впрочем, смерть светлейшего князя Таврического в октябре 1791 г. сильно огорчила Суворова, который с глубоким уважением относился к государственным способностям Потемкина.

После окончания войны с Турцией Александр Васильевич командовал различными соединениями в Финляндии и на юге России, руководил строительством приграничных укреплений. В августе 1794 г. он был направлен в Польшу для усмирения восстания, руководимого Тадеушем Костюшко. Императрица говорила: Я направляю в Польшу двойную силу - армию и Суворова . Ее надежды оправдались: Суворов нанес повстанцам ряд поражений, штурмом взял предместье Варшавы - Прагу и занял столицу. Действовал решительно, но с соблюдением гуманности к мирным жителям. Екатерина пожаловала его чином генерал-фельдмаршала.

В 1796 г. граф Рымникский был назначен начальником 80-тысячных военных сил в южных и юго-западных губерниях. В Тульчине он закончил свою Науку побеждать , в которой обобщил многолетний опыт обучения войск. Порядки, насаждаемые в русской армии Павлом 1, вызывали резкую критику со стороны Суворова, что послужило причиной его опалы и увольнения в отставку в феврале 1797 г. В течение 2-х лет он жил под негласным надзором в своем имении Кончанское Новгородской губернии.

В связи с образованием 2-й антифранцузской коалиции Павел по настоятельной просьбе союзников в феврале 1799 г. назначил Суворова главнокомандующим русскими войсками, направленными в Италию; фельдмаршалу были подчинены и австрийские войска. Действуя умело и решительно, Суворов нанес ряд поражений французским войскам и освободил от них всю Северную Италию. Из-за независимой политики Австрии, имевшей в Италии свои интересы, Суворов был вынужден принять план движения в Швейцарию. В труднейших условиях заснеженного альпийского высокогорья, окруженные втрое превосходящими силами противника, войска русского полководца с боями перешли через Альпы, покрыв себя неувядаемой славой. Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов Отечества, - писал Суворову Павел 1, - не доставало вам еще одного рода славы: преодолеть самую природу; но вы и над нею одержали верх . Вскоре русский император, недовольный политикой союзников, отозвал свои войска в Россию. Наградой Суворову стали титул князя Италийского и звание генералиссимуса. Предвидя, что Франция не остановится перед завоевательными походами, генералиссимус говорил: Я бил французов, но не добил. Париж - мой пункт. Беда Европе!

Походы 1799 г. надломили силы 70-летнего полководца. Больным вернулся он в Петербург (апрель 1800 г.), где вскоре умер. Прах его покоится в Александро-Невской лавре. На надгробной плите высечена краткая надпись: Здесь лежит Суворов .

Полководческое искусство Суворова основывалось на стратегии активных и решительных наступательных действии. С исключительным успехом он использовал массирование сил и средств на важнейших направлениях, поочередный разгром своих противников, сочетание фронтальных ударов с обходами. Особой его заслугой стало совершенствование тактики колонн и рассыпного строя - способа ведения боя, освоенного большинством армий значительно позже. Он был врагом муштры, стремился приучить солдат к смелым и инициативным действиям, пробудить в них чувство национального самосознания и любви к Родине.

Великий Суворов никогда не шествовал, а стремительно ходил, не ездил верхом, а скакал; не любил дворцы и особенно царедворцев, отпускал в их адрес колючие шутки, за что часто впадал в немилость; был по-солдатски вынослив и ходил в трескучие морозы в легкой шинели; разделял с подчиненными все трудности походной жизни, хлебал солдатские щи и кашу; учил войска как идти, где атаковать, гнать и бить .

Всю свою жизнь Александр Васильевич Суворов отдал служению России, говоря: Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека; но я заключал доброе имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию .

Александр Васильевич Суворов был глубоко верующим православным христианином и благочестивым человеком.

Как и Румянцев, Суворов был неудачлив в семейной жизни. Женился он поздно, в 43 года, на княжне В.И.Прозоровской. Уличив ее в измене, в 1779 г. начал бракоразводный процесс, затем отказался от него, после 1784 г. прервал отношения с женой. Имел от нее дочь Наталью (любимую Суворочку ) и сына Аркадия, который был в генеральском чине, когда трагически погиб, утонув в реке Рымник.

|